実家に住んでいた家族が亡くなってしまった時、残された家族たちは実家の遺品整理をする必要があります。

遺品整理は、亡くなった家族との思い出や人生を振り返ることができると同時に、大切な故人との別れを迎えることを意味します。

悲しみに暮れる中、遺品整理という慣れない経験に戸惑い、精神的にも肉体的にも疲弊してしまうことも少なくありません。

この記事では、実家の遺品整理について、どのように取り組むべきか、また、注意すべきポイント等について紹介していきます。

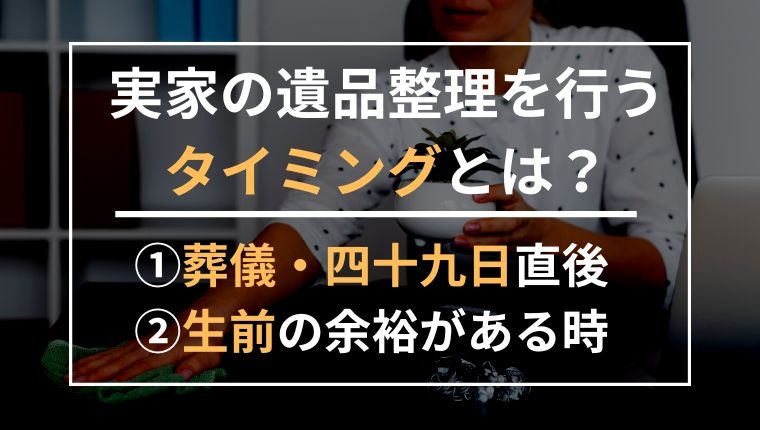

1.実家の遺品整理をするタイミングはいつ?

実家の遺品整理をするタイミングは、基本的にはいつでも構いません。

実家の遺品整理には、感情的な辛さが伴うことが多いため、急いで始めることは避けて時間的・精神的な余裕があるときに始めることをおすすめします。

ただし、遺品整理を早めに済ませることで、後になって問題が発生する可能性が少なくなることも事実です。

例えば遺品整理を長い間しなかったために、相続手続きが滞ってしまうといった可能性があります。

辛い作業ではありますが、遺品整理はできるだけ早めに行う方がおすすめです。

この章では、遺品整理をする適切なタイミングについてご紹介していきます。

(1)葬儀・四十九日が終わった直後

葬儀や四十九日が終わった直後は、遺品整理をするのに適したタイミングです。

家族が亡くなった直後は悲しみが大きく、気持ちが落ち着いていないことが多いでしょう。

しかし、葬儀や四十九日が終わった頃には少しずつ気持ちが落ち着いていくものです。

この時期に遺品整理をすることで、家族が亡くなったことを受け入れて少しずつ前に進むことができるかもしれません。

また、葬儀や四十九日が終わった直後は、家族が集まり、相続の話し合いや遺品の分配などを進めることができる時期でもあります。

葬儀や四十九日が終わった後でもまだ感情が落ち着いていない人がいる場合も十分に考えられます。

葬儀や四十九日が終わった後というのはあくまで1つの目安として、遺品整理をする際には、家族の心情を考慮し、互いにコミュニケーションを取り合いながら進めるようにしましょう。

(2)生前に時間と精神に余裕がある時

2つめのタイミングは、生前に時間と精神に余裕がある時です。

遺品整理は必ずしも故人が亡くなった後に残された家族がやらなくてはいけないことではありません。

生前に自分に余裕がある時に行っても問題ないのです。

自分で整理することで、誰に何を残したいのかを時間をかけて決めることができます。

例えば、愛用している家具は自分が亡くなった後も処分せずに家族に使ってもらいたいとか、着ていた洋服は全て寄付してほしいとか、1つ1つ整理していくのもいいでしょう。

さらに、自分で整理を行うことで家族が自分の死後に遺品整理をする必要がなくなります。

生前整理は残された家族への負担軽減という意味においてもおすすめです。

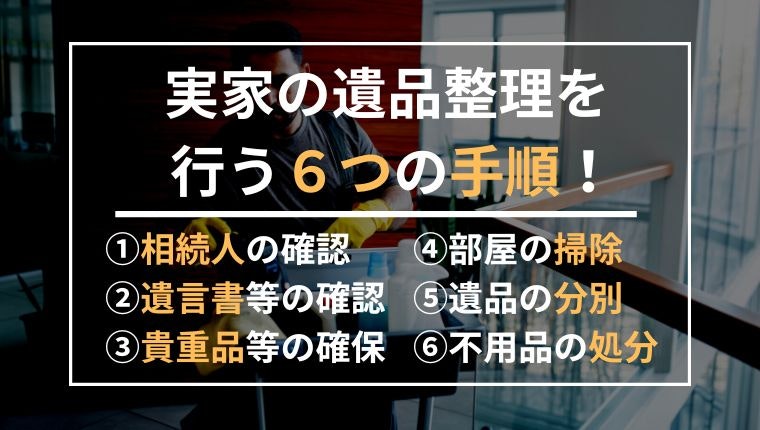

2.実家の遺品整理を行う6つの手順を解説!

実家の遺品整理は、精神的な負担はもちろん、肉体的な負担も伴う辛い作業です。

負担を最小限にするためにも、予め遺品整理の手順を把握しておくことは重要です。

この章では、実家の遺品整理を行う際の6つのステップについて詳しく解説していきます。

ステップ1.相続人の確認をする

実家の遺品整理を始める前に、まず相続人を確認する必要があります。

相続人とは、故人の法定相続人であり、故人が遺した財産や資産を分割する際に必要な情報です。

法定相続人には、故人の配偶者、子供、両親などが含まれます。

相続人が誰であるかを確認するためには、まず故人の遺言状がある場合は、その内容を確認しましょう。

遺言状がない場合は、法定相続人を特定する必要があります。

相続人を特定する際には、戸籍謄本や印鑑証明書、相続人に関する書類などを集め、必要に応じて法律や専門家のアドバイスを受けることも必要です。

相続人が確定したら、遺品をどのように分けるかについて協議する必要があります。

相続人の間で意見が分かれる場合、遺言状がある場合はそれに従うことが望ましいです。

遺言状がない場合は、専門家に相談することも検討しましょう。

このように相続人を確認することで、遺品整理のスタートラインに立つことができます。

ステップ2.遺言書・エンディングノートの確認

実家の遺品整理の2つ目のステップとして、遺言書やエンディングノートの確認があります。

遺言書やエンディングノートには、故人の遺志や意向が記されており、遺品整理を進める上で重要な情報となります。

まず、故人が遺言書やエンディングノートを残しているかどうかを確認しましょう。

遺言書やエンディングノートは、故人が残した人生の最後の記録であり、葬儀に関する意向、遺品についての希望などが記されていることが多いです。

内容を確認し、故人が残した意向に従えるように必要に応じて遺族間で話し合いながら作業を進めましょう。

遺言書やエンディングノートには、故人の思いが詰まっており、故人との別れを迎える遺族にとっては貴重な資料と言えます。

そのため、内容を丁寧に確認し、故人の意志を尊重することが遺品整理において大切です。

ステップ3.貴重品・相続財産や重要書類・リース品等の確保

3つ目のステップは、貴重品・相続財産や重要書類・リース品等の確保です。

まずは故人が所有していた貴重品や相続財産、リース品などを確認しましょう。

特に貴重品や相続財産については相続人間で話し合いを行い、遺言書や法律に基づいた手続きを行うことが大切です。

また、重要書類については故人が生前に整理しておいた場合、そのまま保管します。

整理されていなかった場合は、相続人が整理を行う必要があります。

重要書類には、生前の遺言書やエンディングノート、銀行口座の通帳や保険証券、住民票や印鑑証明書などがあります。

これらの書類は、相続手続きを進める上で必要なものが多く、適切に保管することが大切です。

リース品については、賃貸契約書や領収書などを確認し、必要な手続きを行いましょう。

故人がリース契約をしていた場合には、解約や引き継ぎなど、契約内容に基づいた手続きが必要です。

遺品整理を進める上で、貴重品・相続財産や重要書類・リース品等の確保は非常に重要なステップとなりますので、漏れがないように手続きや整理を行いましょう。

ステップ4.部屋の片付け・清掃

4つ目のステップは、部屋の片付け・清掃です。

遺品整理を進める前に、まずは部屋の中を整理し、不要なものやゴミなどを処分しましょう。

その後、故人が生前に使っていたものや大切な思い出の品、相続人が引き継ぎたいものなどを確認し、必要なものは適切に保管します。

部屋を片付けた後には、清掃を行います。

故人が亡くなってから時間が経っている場合や、高齢者が暮らしていた場合には、部屋の中が汚れていることが多いです。

部屋の中をしっかりと掃除し清潔にすることで、家の査定や新たな利用者が入居する場合においても良い印象を与えることができます。

遺族の気持ちの整理のためにも、その後部屋を使う人のためにも、片付け・清掃をしっかりと行うようにしましょう。

ステップ5.遺品の分別・保存

5つ目のステップは、遺品の分別・保存です。

遺品を分別する際には、まずは使わないものや処分するものを決めます。

その後、必要なものだけを保管するようにしましょう。

貴重品や重要書類については、相続人が保管するか、あるいは貸金庫などに保管することも検討する必要があります。

また、遺品によっては、保管方法によって状態が変わってしまう物もあるため、注意が必要です。

例えば、着物といった衣類は、防虫剤や湿気取りを使って適切に保管しなければいけません。

また、家電製品や家具については、保管方法によってはカビが生えたり、劣化してしまったりすることがあるため、それぞれ適切な方法で保管するようにしましょう。

故人が残した遺品を大切に残すためにも、分別・保存については慎重な作業が必要です。

ステップ6.不用品の廃棄・売却

6つ目のステップは、不用品の廃棄・売却です。

まず、危険物や粗大ごみなど特別な廃棄方法が必要な品目の場合には、専門業者や自治体に相談する必要があります。

一方で、物によってはオークションサイトやフリマアプリなどを利用することで、手軽に売却することができます。

ただし、売却前には品物の相場価格を調べ、発送方法や支払い方法などの細かい条件を確認することが大切です。

場合によってはオークションやフリマアプリではなく、リサイクルショップに持ち込んだ方が高値で買い取ってくれることもあります。

このように、不用品の処分は、処分する物によって対応が大きく異なりますので注意しながら進めていきましょう。

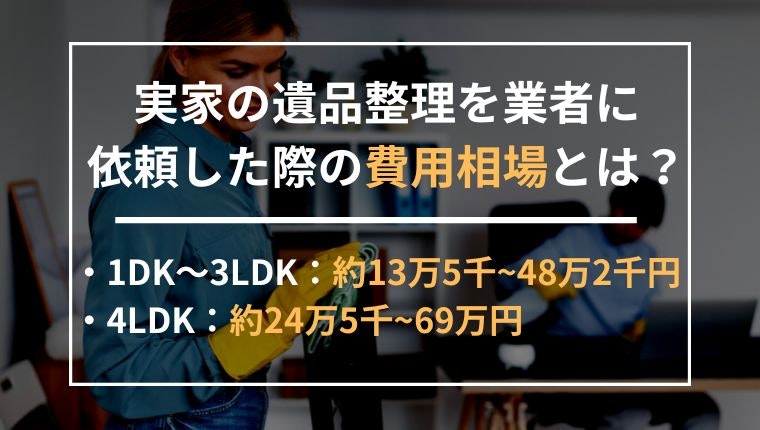

3.実家の遺品整理を業者に依頼した場合の費用相場はいくら?

実家の遺品整理は、大変な作業であり、思い出の詰まった品々を整理するのは精神的にも負担が大きいものです。

そのため、業者に依頼する方も多いでしょう。

費用相場については、作業内容や地域によって異なります。

また、作業に必要な人数や時間、処分する品目などによっても費用が変動するため、複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

また、業者を選ぶ際は信頼性や実績などをチェックすることも重要です。

部屋の広さ別の作業料金相場は、下記の表を参考にしてください。

間取り | 作業人数 | 作業時間 | 相場 |

|---|---|---|---|

1K〜1R | 2〜5名 | 2〜8時間 | 約78,000~284,000円 |

1DK〜3LDK | 3〜7名 | 5時間 | 約135,000~482,000円 |

4LDK | 5〜8名 | 12~20時間 | 約245,000~690,000円 |

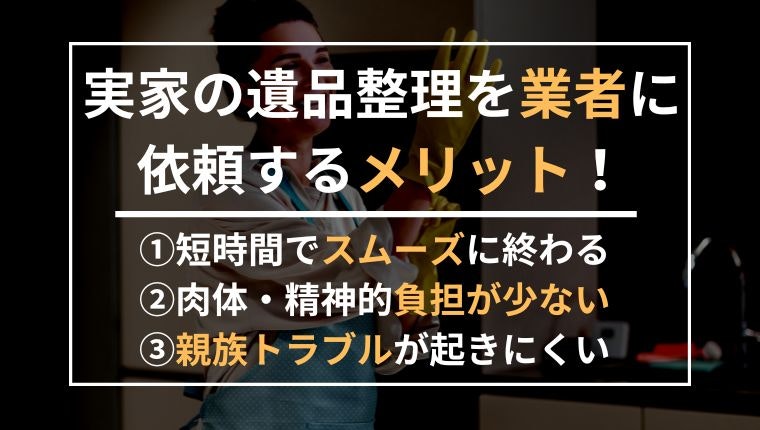

4.実家の遺品整理を業者に依頼するメリットとは?

実家の遺品整理は、故人の思い出とともに過ごした空間を手放すという感情的な負担が伴う難しい作業です。

遺品整理を業者に依頼することで、専門知識と経験を持ったプロにスムーズかつ効率的に整理を進めてもらうことができます。

この章では、遺品整理を業者に依頼するメリットを5つご紹介していきます。

メリット1.短時間でスムーズに作業が終わる

1つ目のメリットは

自分で遺品整理を行う場合は、慣れない作業のため時間がかかってしまうことがあります。

しかし、遺品整理業者に依頼することで、スタッフが的確に作業を進め、短時間でスムーズに終わらせてくれます。

また、不用品の処分方法にも詳しいため、遺品の分別や処分においても適切な方法を選択してくれます。

遺品整理業者に依頼することで、自分でやるよりもはるかに短時間で故人の遺品を適切に整理することができるでしょう。

メリット2.肉体的・精神的な負担が少ない

遺品整理は、遺族にとっては肉体的・精神的な負担が大きな作業となります。

しかし、遺品整理業者に依頼することで、その負担を軽減することができます。

例えば肉体的な負担については、遺品整理業者のスタッフが代わりに作業を行ってくれるため、遺族自身が重たい家具や不用品を運び出す必要がありません。

荷物の運搬に必要な車両や梯子などの道具を揃えることも不要です。

また、遺品整理業者は故人や遺族の気持ちを尊重し、丁寧な対応を心がけています。

故人の思い出が詰まった品物を整理することは、遺族にとって非常に辛いものですが、遺品整理業者のスタッフは適切な方法で整理を行い、遺族が気持ちを切り替えられるように配慮してくれます。

遺品整理は決して無理をせず、業者に依頼することも検討しましょう。

メリット3.親族間のトラブルが発生しにくい

故人の遺品整理は、しばしば親族間のトラブルの原因となります。

思い出が詰まっているものだから譲りたくないというだけでなく、品物自体に高い価値がある場合など、あらゆる理由で遺産分割の際にトラブルが発生しやすいです。

遺品整理業者に作業を依頼することで、親族間のトラブルが発生することを防ぐことができます。

遺品整理業者は、遺品の整理や処分について専門的な知識を持っています。

そのため、遺品の価値や処分方法について的確なアドバイスを行い、遺族が納得できるような整理方法を提案してくれます。

また、遺品整理業者は中立的な立場にいるため、例えば遺族が感情的になってしまうような場合にも、問題解決のための調整役としても活躍してくれます。

遺品整理業者の存在は、遺族の負担を軽減するだけでなく、トラブルを防止するためにも重要な役割を果たしています。

メリット4.相続税などに関する専門的な相談ができる

遺品整理をする上で、相続税などの手続きや問題も発生することがあります。

しかし、遺品整理業者に依頼することで、相続税や相続手続きなどについて専門的なアドバイスやサポートを受けることができます。

遺品整理業者は、遺品整理のみならず、相続に関する問題についても幅広い知識を持っています。

相続税や相続手続きなどの手続きについても熟知しており、場合によっては遺族に代わって手続きを行うことも可能です。

さらに、遺品整理業者は、税理士や弁護士といった専門家とも提携しており、相続に関する専門的な相談やサポートも行っています。

相続に関する問題に直面した遺族は、まずは遺品整理業者に相談することも有効な手段だと言えるでしょう。

メリット5.清掃~分別・不用品の処分までが一度にできる

遺品整理業者に依頼することで、遺品の清掃から分別、不用品の処分までを一度に行うことができます。

遺品整理業者は、遺品の状況に合わせて適切な方法で遺品を処理し、遺族の負担を軽減することができます。

まず、遺品整理業者は遺品の状況を確認し、清掃を行います。

遺品が長期間使用されていなかったり、汚れたりしている場合は適切な方法で清掃を行い、遺品を綺麗な状態に戻してくれます。

その後、遺品整理業者は遺品を分別し、不用品を処分します。

遺品整理業者は遺品について適切な評価を行い、遺族の希望や処分方法に応じて適切な方法で不用品を処分してくれます。

このように、遺品整理業者は遺品の清掃から分別、不用品の処分までを一度に行ってくれるのです。

遺品整理の業者は選び方を知らなければ悪徳業者に頼んでしまうこともあります。

以下の記事で、失敗しない遺品整理業者の選び方について紹介しているので併せてご確認ください。

遺品整理業者の選び方は〇〇が重要!悪徳業者に騙されない心得をお教えします

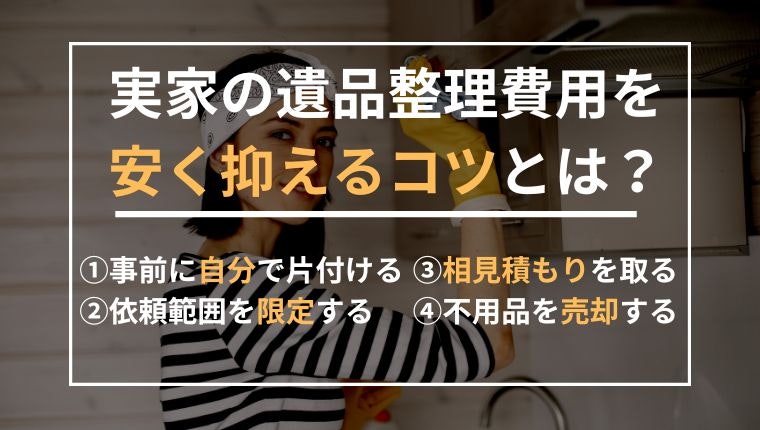

5.実家の遺品整理を安く抑えるコツをご紹介!

実家の遺品整理は、故人との別れを迎える悲しみの中で行われる作業です。

肉体的・精神的な負担はもちろんのこと、金銭的な負担も決して小さくはないものです。

そこで本章では、実家の遺品整理を安く抑えるコツを4つご紹介します。

ぜひ参考にしてみてください。

コツ1.業者に依頼する前に自分で少し片付ける

まずは業者に依頼する前に自分で少し片付けることが重要です。

例えば、自分で処分できるものを選んで捨てたり、リサイクルショップやフリマアプリで売却できるものを分けておきましょう。

さらに、家具や家電製品などの大きなものは、業者に依頼する前に自分で分解することも1つの方法です。

これによって運び出すための手数料を削減できることがあります。

また、衣類や書類などについても、できる範囲で自分で整理しておくことが重要です。

一度に処分するものが多すぎると業者の作業時間が長くなり、コストも高くなってしまうことがあるので注意しましょう。

このように、業者に依頼する前に自分で少し片付けることで遺品整理のコストを抑えることができます。

ただし、あくまで自分で簡単に処分できるものだけ整理をしておいて、処分していいものか分からないものは業者に相談しながら決めましょう。

コツ2.依頼する範囲や作業内容を限定する

業者に依頼する範囲や作業内容を限定することでもコストを抑えることができます。

まずは、作業範囲を限定しましょう。

例えば、部屋ごとに遺品を仕分けてから作業を依頼することで、業者の作業時間を短縮することができます。

次に作業内容を限定しましょう。

例えば、遺品の仕分けやパッキングなどは自分で行い、業者には処分だけを依頼する方法があります。

また、家電製品や家具の分解や運び出しの手伝いを自分で行うことで業者の作業量を減らし、コストを抑えることができます。

ただし、依頼する範囲や作業内容を限定する場合、必ず事前に業者との打ち合わせを行い、細かい作業内容や料金について明確に確認することが重要です。

また、業者によっては、作業範囲や作業内容を限定することができない場合があるため、複数の業者から見積もりを取るようにしてください。

以上のように、依頼する範囲や作業内容を限定することで、遺品整理のコストを抑えることができます。

その際、自分でできる範囲と業者の作業をきちんと見極め、事前に打ち合わせを行うことを忘れないようにしてください。

コツ3.複数の業者から相見積もりを取る

遺品整理を業者に依頼する場合、複数の業者から相見積もりを取ることでコストを抑えることができます。

相見積もりを取ることで、各業者の料金や作業内容、対応力などを比較することができ最適な業者を選ぶことが可能です。

複数の業者から見積もりを取る際には、自分の希望する作業範囲や作業内容をしっかりと伝え、細かい料金についても確認するようにしましょう。

また、業者の信頼性や対応力なども確認し、口コミや評価などを参考にして選ぶことが重要です。

最も安い業者を選ぶのではなく、業者の信頼性や作業内容にも注意することが必要です。

なぜなら最初は安価に請け負った業者が最終的には追加費用を請求してくることもあるからです。

また、業者の信頼性に問題があった場合、貴重品や思い出の品が紛失する可能性もあります。

そのため、料金だけでなく業者の信頼性や作業内容についてもしっかりと比較し、最適な業者を選ぶようにしましょう。

コツ4.不用品を売却して依頼費用を相殺する

遺品整理で出た不用品を売却することで、依頼費用を相殺することができます。

例えば、家具や家電製品などは中古市場で高く売れる可能性があります。

不用品を売却する方法としては、オークションサイトやフリマアプリを利用する方法があります。

また、不用品買取店やリサイクルショップに持ち込むこともできます。

ただし、買取価格は商品の状態や需要によって異なるため、複数の店舗で比較して売却することがおすすめです。

不用品の売却や処分については、遺品整理業者に相談することもできます。

業者によっては、不用品の買取や処分も行っている場合があります。

遺品整理業者に依頼する場合は、不用品の売却や処分費用も含まれているか、確認するようにしましょう。

このように、不用品の売却や処分によって遺品整理の依頼費用を相殺することができます。

ただし、売却や処分にかかる費用や手間も考慮する必要があります。

どうすれば1番コストを抑えられるか、最適な方法を選ぶことが大切です。

まとめ

遺品整理は、遺族が行う場合、精神的にだけでなく肉体的も金銭的にも負担のある作業です。

残された遺族の負担を減らすために、生前の整理も重要であるということを理解しておきましょう。

遺品整理の際は全てを自分でやろうとせず、専門業者の力も借りながら、なるべく負担がかからない方法を見つけて行うようにしてください。

【関連記事】遺品整理で捨ててはいけないものとは?タイミングや片付け方を解説

監修者AOAO研究員(すーさん)

これまでブルークリーン㈱で数々の特殊清掃や遺品整理などを見てきた経験から、

AOAOで記事の監修を行っています。